LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

2 participants

Page 1 sur 1

LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

dans le précédent forum, j'ai analysé le moment historique présent comme [i]double crise du capital et de l'Occident[/i], avec la remontée de leur formation structurelle commune. C'est dans ce contexte que je situais [i]les luttes et la pensée décoloniales[/i] comme paradigmatiques, ce que leurs penseurs nomment [i]"le tournant décolonial"[/i] d'une façon réductrice, en l'occurrence sous-estimant le facteur capitaliste, les rapports de production et reproduction

le tome 1 du nouveau livre d'Alain Bihr permet d'approfondir les fondements historiques de cette analyse. Il est probablement le meilleur que cet auteur ait écrit depuis les deux tomes de [url=https://www.google.fr/search?q=la+reproduction+du+capital+Bihr&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&oq=la+reproduction+du+capital+Bihr&aqs=chrome..69i57j0j69i64.9479j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8][i][u]La Reproduction du capital, prolégomènes à une théorie générale du capitalisme[/u][/i][/url], 2001. C'est sans doute dû au fait qu'il n'y [i]« s'agit pas de livrer des enseignements politiques valables hic et nunc »[/i]

[center][img(389px,583px)]https://www.syllepse.net/syllepse_images/produits/expansion_europenne_une_800.jpg[/img]

[url=https://www.revue-ballast.fr/aux-sources-du-capitalisme-avec-alain-bihr/][u][b]Aux sources du capitalisme[/b] — avec Alain Bihr[/u][/url]

Entretien inédit pour le site de Ballast, 18 octobre 2018[/center]

[i]C’est là une somme de près de 700 pages consacrée — ainsi que l’indique son titre — au premier âge du capitalisme : ce tome 1, paru au mois de septembre 2018 aux éditions Syllepse, se penche sur l’expansion impérialiste européenne et sur ce qu’Alain Bihr, son auteur, sociologue et membre de l’organisation Alternative libertaire, nomme le « devenir-monde du capitalisme ». Interroger l’Histoire, c’est aussi contester le statut, supposément « indépassable », du mode de production qui administre aujourd’hui une part toujours plus vaste du monde. Nous en discutons avec lui.[/i]

[quote][size=15][b]Soyons mauvaise langue : tout n’a-t-il pas déjà été dit 100 fois sur le capitalisme ?[/b]

Ce n’est pas être mauvaise langue que de poser pareille question : elle est parfaitement justifiée. Tout auteur se doit d’expliquer en quoi il prétend apporter du neuf par rapport à ce qui a pu être dit sur le même sujet avant lui. Et elle est d’autant plus justifiée dans le cas présent que, en effet, la littérature sur la question est proprement inépuisable ! Si j’ai cependant remis le travail sur le métier, c’est essentiellement pour deux raisons — d’ailleurs liées. En premier lieu, si cette littérature est immense, elle est aussi pour l’essentiel très spécialisée, en ne traitant généralement au mieux qu’un aspect particulier de la question, voire des détails, qu’il est certes intéressant et même indispensable de connaître, mais dont la simple accumulation ne nous fournit aucune vue d’ensemble. Autrement dit, les innombrables arbres, arbustes et arbrisseaux dont la science historienne nous a légué des analyses fouillées ne nous permettent pas d’embrasser la forêt, selon la métaphore bien connue. Et ce défaut n’a fait que s’accentuer au cours des dernières décennies qui ont vu les historiens se réfugier dans la microhistoire en tournant le dos à la synthèse historique, rendue suspecte de ne pas pouvoir se passer d’une philosophie de l’Histoire ou de présupposés scientifiquement invérifiables.

En second lieu, les quelques auteurs qui se sont essayés à embrasser la période historique dont je traite dans son ensemble, soit n’en saisissent tout simplement pas l’enjeu (le parachèvement de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe occidentale), soit ne le rapportent pas à ce qui constitue à mes yeux le premier moteur (l’expansion commerciale et coloniale européenne), soit encore ne parviennent qu’en partie à articuler les deux. Dans sa somme [i]Civilisation matérielle, économie et capitalisme[/i], Fernand Braudel fournit un exemple du premier cas, faute d’avoir assimilé la leçon de Marx — en l’occurrence le concept de rapports capitalistes de production. Les marxistes qui se sont penchés sur la transition du féodalisme au capitalisme ont pour la plupart privilégié les transformations des rapports de production dans les campagnes — certes un moment essentiel du processus sur lequel Marx lui-même met l’accent dans la fameuse section qu’il consacre à l’« accumulation primitive » dans le Livre I du [i]Capital[/i] — mais omettent complètement de l’articuler avec l’expansion européenne1. Les deux tomes consacrés par Immanuel Wallerstein à ce même sujet relèvent de la troisième catégorie : s’ils se proposent pour leur part d’articuler transition du féodalisme au capitalisme et expansion européenne, il me semble qu’ils échouent à le faire. C’est le constat de ces différentes lacunes qui m’a décidé à reprendre toutes ces questions.

[b]Votre ouvrage débute en 1415. Existe-t-il toutefois des prémices capitalistes, voire des systèmes capitalistes, antérieurs à cette date ?[/b]

Cette question témoigne d’une confusion entre capital et capitalisme, due à une maîtrise insuffisante de ces deux concepts — défauts que l’on rencontre couramment, y compris chez les meilleurs auteurs, ou réputés tels. Si l’on suit Marx, le capital est ce rapport social de production caractérisé tout à la fois par l’expropriation des producteurs, la transformation de la force de travail en marchandise, la valorisation de la valeur avancée sous forme de moyens de production et de force de travail par la formation de la plus-value résultant de l’exploitation de la force de travail, enfin par la transformation d’une part plus ou moins importante de cette plus-value en capital additionnel, venant alimenter l’accumulation du capital. Ce rapport de production a pu se former tôt dans l’histoire des sociétés humaines mais est resté longtemps très marginal, dans les pores d’autres rapports de production alors prédominants. Sa formation est notamment subordonnée à celle, préalable, d’une forme imparfaite du capital, ce que Marx nomme le capital marchand, sous sa double forme de capital commercial (procédant du profit réalisé dans le négoce en gros au sein du commerce lointain) et de capital usuraire (forme archaïque du capital financier). Contrairement aux rapports capitalistes de production, le capital marchand a pu connaître des développements somptueux sur la base de rapports précapitalistes de production, fondés sur l’esclavage ou le servage, par exemple.

[b]À quoi songez-vous ?[/b]

Pensons à la Carthage antique ou à la Venise médiévale. Mais sa base restait toujours précaire, tant qu’il ne pouvait se valoriser que par la circulation de marchandises dont il ne maîtrisait pas les conditions de production. C’est pourquoi il a tôt tenté de s’en rendre maître, pour partie au moins, sous la forme, par exemple, du travail en commandite (le marchand fournissant la matière de travail transformée par des paysans et des artisans encore indépendants, et écoulant le produit sur des marchés lointains). Le capitalisme, c’est tout autre chose. C’est le mode de production, autrement dit la forme originale de totalité sociale, de société globale, qui tend à se structurer sur la base des rapports capitalistes de production.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/Albert_Gleizes_1911_Paysage_Landscape_oil_on_canvas_71_x_91.5_cm._Reproduced_frontispiece_catalogue_Galeries_Dalmau_Barcelona_1912.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

Pour que l’on puisse commencer à parler de capitalisme, il faut donc, non seulement que le capital soit devenu le rapport de production dominant, désintégrant les anciens rapports précapitalistes de production ou les intégrant en les transformant, souvent profondément, selon ses exigences propres, mais encore que la reproduction des rapports capitalistes de production ainsi définis se mette à se subordonner tendanciellement à l’ensemble des rapports sociaux, des pratiques sociales, des modes de vie en société, bien au-delà de la seule sphère économique, pour constituer ce que vous appelez vous-même un système : une unité complexe capable de maintenir sa structure constitutive par la réorganisation permanente des éléments qui la composent. Dans ces conditions, s’il y a incontestablement eu des embryons de rapports capitalistes de production dans l’Europe médiévale, fruits du développement du capital marchand prospérant sur la base du commerce lointain (par exemple des échanges entre Europe occidentale et Proche et Moyen-Orient) comme du commerce proche (les échanges entre villes et campagnes en Europe même), c’est un anachronisme total que de parler de capitalisme, de « système capitaliste », à ce sujet. Pour que ce système puisse commencer à prendre forme, il a fallu au préalable que les rapports capitalistes de production n’en restent pas à leur forme embryonnaire médiévale, qu’ils se développent et se parachèvent en commençant à imprimer leur empreinte spécifique sur l’ensemble des autres sphères de la vie sociale. Et c’est ce qui n’a pu se produire qu’à la faveur de cette expansion commerciale et coloniale en direction des autres continents de la planète, dans laquelle l’Europe occidentale se lance à la fin du Moyen Âge. C’est en ce sens que 1415 — date de la prise par les Portugais de Ceuta, prélude à leur lente descente le long des côtes africaines qui les fera déboucher à la fin du siècle dans l’océan Indien — m’a paru pouvoir marquer le début de cette expansion et, avec elle, celui de ce premier âge du capitalisme qui constitue l’objet de mon étude.

[b]Quelles ont été les résistances les plus manifestes de la société féodale à sa conversion en une société capitaliste ?[/b]

En un sens, tout oppose la société féodale à la société capitaliste. La première repose sur le servage de la paysannerie, ce rapport de production qui lie chaque famille paysanne à un domaine foncier en lui garantissant l’exploitation d’une parcelle et l’accès aux terres communales, ainsi qu’au seigneur maître de ce domaine auquel elle doit des redevances de divers types, par un lien de dépendance personnel que renforcent, autant qu’ils l’équilibrent, les liens de dépendance communautaires entre familles paysannes. Alors que la société capitaliste repose sur l’expropriation des producteurs, leur réduction au statut de « travailleurs libres » privés de tout accès direct aux moyens de production, mais aussi de tout lien de dépendance, personnel ou communautaire. Dans sa forme originelle, telle qu’elle voit le jour en Europe occidentale entre le IXe et le XIe siècle de notre ère, la société féodale marginalise complètement et les échanges marchands et la vie urbaine — tandis que la société capitaliste procède d’une marchandisation généralisée de tous les éléments de la vie sociale et d’une urbanisation non moins généralisée de cette dernière. La société féodale est une société d’ordre, dans laquelle le statut social d’un individu est largement déterminé par sa naissance, tandis que son existence restera tributaire des liens de dépendance personnels ou communautaires que lui fixe son ordre. La société capitaliste est, elle, une société de classe, les individus pouvant changer plusieurs fois de classe sociale au cours de leur existence — même si leur mobilité sociale est toujours en partie déterminée par leur appartenance de classe originelle.

La société féodale repose sur un émiettement du pouvoir politique au sein de la hiérarchie féodale (la hiérarchie des seigneurs liés entre eux par des liens personnels d’hommage et d’allégeance) qui conduit à une quasi-disparition de l’État (si l’on veut bien mettre l’Église catholique entre parenthèses). Au contraire, la marche vers le capitalisme va s’accompagner d’une recentralisation du pouvoir et d’une réémergence de l’État. Enfin, la société féodale est une société profondément religieuse, la religion — en l’occurrence chrétienne — en constituant l’idéologie non seulement dominante mais quasi-exclusive, tous les mouvements populaires de contestation de l’ordre féodal s’exprimant dans son langage sous la forme d’hérésies multiples. Alors que la société capitaliste crée, de multiples manières, les conditions du relativisme, de l’indifférence en matière religieuse, du scepticisme, voire de l’incroyance, même si, contradictoirement, elle développe différents fétichismes — de la valeur, du droit, de l’État, de la nation, etc. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre comment, malgré tout, une dynamique a pu s’enclencher au sein même du féodalisme — qui aura finalement abouti à faire naître ces embryons de rapports capitalistes de production, dont le développement, à la faveur de l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe, va donner naissance au capitalisme.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/41837545082_a8e123d2aa_b.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

[b]Votre livre traite d’une première mondialisation comme point de départ du capitalisme. En quoi la mondialisation — ou du moins ce que l’on nomme aujourd’hui comme tel — en serait-elle la source et non la conséquence ?[/b]

En fait, elle est l’un et l’autre à la fois. Ma thèse est que la mondialisation — que je préfère dénommer le devenir-monde du capitalisme — est à la fois le point de départ de ce dernier, sa condition préalable de possibilité et, simultanément, son résultat, qu’il ne cesse de parachever, d’étendre et d’approfondir. Elle est en ce sens son point d’arrivée. Et en est le point de départ en ce que, sans cette première mondialisation, sans cette première période du devenir-monde du capitalisme qu’a constitué l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe qui a eu lieu du XVe au milieu du XVIIIe siècle, les rapports capitalistes de production, qui n’avaient connu qu’un développement embryonnaire dans l’Europe féodale, ne seraient jamais parvenus à se parachever, à réaliser la totalité de leurs conditions, et à commencer à marquer de leur empreinte la réalité sociale tout entière, en donnant ainsi naissance à un premier âge du capitalisme. C’est ce que s’efforce de démontrer le deuxième tome de l’ouvrage à paraître au printemps prochain. Mais il est bien évident que le capitalisme n’en est pas resté là, et que l’ensemble de ce processus s’est poursuivi depuis lors, en combinant : la transformation des rapports capitalistes de production, dans le sens d’une domination réelle croissante du travail sur le capital (depuis la « révolution industrielle » jusqu’à nos jours) ; l’extension progressive de ces mêmes rapports de production à l’ensemble de la planète et de l’humanité par intégration/désintégration de l’ensemble des rapports de production précapitalistes ; la hiérarchisation des différentes formations sociales ainsi incluses dans le cycle de leur reproduction ; leur emprise progressive sur la totalité des sphères de la vie sociale. En ce sens, le devenir-monde du capitalisme est une œuvre toujours en cours, dont ce qu’on nomme depuis quelques lustres la « mondialisation » ou « globalisation » n’est que la dernière phase en date.

[b]Le fait que la mondialisation ait permis ce passage du féodalisme au capitalisme n’a-t-il pas conduit, plus tard, des courants anticapitalistes à privilégier l’échelle nationale ?[/b]

Cela sort du cadre de mon ouvrage car il a trait à la période postérieure du devenir-monde du capitalisme. Celle qui est précisément marquée par l’avènement d’un monde capitaliste fragmenté en une multiplicité d’États-nations concurrents et rivaux, dont les principaux (les États centraux) sont impérialistes en ce sens qu’ils luttent en permanence pour le partage et le repartage de la planète entière en empires coloniaux. Ce deuxième âge du capitalisme débute avec la Révolution industrielle et s’achève avec la crise structurelle ouverte dans les années 1970, après que la décolonisation aura multiplié les États-nations — en en consacrant en quelque sorte le modèle. L’étude de ce deuxième âge devrait faire l’objet d’un autre ouvrage, que je propose d’écrire, pour autant que le temps m’en soit donné… Au cours de ce deuxième âge, on a en effet vu des mouvements anticapitalistes tourner le dos à l’internationalisme pour lui préférer le nationalisme ou, du moins, le cadre de l’État-nation, plus ou moins fétichisé. Cela n’a pas été le fait seulement de courants de droite et d’extrême droite (nationalismes et populismes de droite, fascismes) mais aussi, et peut-être surtout, des courants dominants au sein du mouvement ouvrier même.

[b]Comme ?[/b]

Pensons à ce qu’il est advenu des organisations politiques affiliées à la IIe Internationale social-démocrate et à la manière dont elles se sont toutes engagées dans les politiques de l’Union sacrée en août 1914. Pensons plus largement à la manière dont, à partir de l’entre-deux-guerres, au centre du monde capitaliste (Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon), le mouvement ouvrier s’est glissé dans le cadre des États-nations, en réduisant l’internationalisme prolétarien à une pure figure rhétorique. Mais tout cela a plus à voir avec les caractéristiques de ce deuxième âge du capitalisme, notamment avec la configuration du développement des États-nations comme forme spécifique du devenir-monde du capitalisme au cours de cet âge, qu’avec l’héritage de la transition du féodalisme au capitalisme au cours du premier âge de celui-ci. Même si certains des mouvements anticapitalistes de droite ou d’extrême droite ont été hantés par la nostalgie d’un Moyen Âge fantasmé, ou même d’un héritage ethnique pré-médiéval. Je pense évidemment ici en particulier au nazisme.

[b]En quoi les expansions commerciales et coloniales permises par cette première mondialisation ont-elles donné ce rôle central à l’Europe ?[/b]

L’expansion commerciale et coloniale qu’a constituée cette première période du devenir-monde du capitalisme a considérablement élargi la sphère ouverte à l’accumulation du capital marchand en Europe, en même temps qu’elle en a accéléré le rythme. Pensons seulement à ce qu’a représenté le volume de métal précieux (or et surtout argent) extrait des mines d’Amérique, qui aura permis de sextupler le stock monétaire européen en trois siècles, en dynamisant ainsi les échanges marchands en Europe même, ainsi que ceux entre l’Europe, ses colonies (essentiellement américaines) et l’Asie, en favorisant la concentration du capital sous forme de compagnies commerciales à privilèges, mais en favorisant aussi la formation et l’accumulation de capital industriel sous forme de mines, de manufactures et de fabriques, mais aussi, déjà, d’exploitations agricoles, etc.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/JkEkUbw.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

Tout cela retentissant sur la division et la hiérarchisation des sociétés européennes, de plus en plus traversées et par conséquent bouleversées par des divisions de classes ; tout cela contribuant au renforcement de la bourgeoisie (notamment marchande) en tant que classe sociale, ce dont témoignent les premières révolutions bourgeoises (dans les anciens Pays-Bas, en Angleterre) ; tout cela favorisant la transformation des royautés en monarchies absolues, avec un considérable développement des appareils d’État (militaires, judiciaires, administratifs, fiscaux), donnant lieu à une multiplicité de « révolutions culturelles » (la Renaissance, la Réforme, les Lumières, etc.). Évidemment, ce processus n’a répondu à aucun déterminisme — et encore moins à une quelconque téléologie. Il n’a d’ailleurs été ni linéaire ni contenu : il a emprunté des chemins de traverse (en passant par des États ibériques qui ont ouvert le chemin pour rapidement laisser la place à d’autres) et a connu des stagnations, voire des régressions (le court XVIIe siècle, qui va de 1620 à 1690, peut être qualifié comme tel). Il s’est accompagné de profondes inégalités de développement en Europe même, dont le continent reste marqué de nos jours encore.

[b]Mais cela aurait-il pu se produire autrement ?[/b]

Je ne le crois pas. Sans la sérieuse impulsion qu’elle a reçue de l’expansion européenne, l’accumulation de capital marchand et son début d’emprise sur les procès de production (dans l’agriculture, l’artisanat, la proto-industrie), au cours du Moyen Âge, auraient peut-être connu le même destin que ce qui s’était déjà produit plusieurs fois dans l’Histoire auparavant : ils se seraient essoufflés, voire auraient été étouffés par les forces réactionnaires (féodales) qu’ils menaçaient. Au mieux, le processus aurait été beaucoup plus lent — comme cela a été le cas par exemple en Chine sous les Song, les Ming et les premiers Qing, ou encore au Japon dans la période d’Edo.

[b]La colonisation européenne n’est pas parvenue à s’implanter avec les mêmes « succès », sinistres s’il en est, sur l’ensemble des continents. Sait-on pourquoi ?[/b]

Répondre à cette question revient à s’interroger sur l’état des différentes formations sociales extra-européennes au moment où elles vont être confrontées à l’expansion européenne. Car cet état détermine et l’intérêt qu’elles peuvent présenter pour les Européens, et la résistance qu’elles peuvent opposer aux entreprises européennes de colonisation. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que, dans les conditions de l’époque, une colonisation soit possible. Il faut tout d’abord que les territoires visés par les projets coloniaux soient accessibles par voies de mer ou de terre. Il faut aussi qu’ils présentent des ressources (minières ou agricoles) exploitables et valorisables sur le marché européen. Il faut encore que les populations indigènes soient exploitables, c’est-à-dire rompues à la discipline d’un travail impliquant la production d’un surproduit. Enfin, il faut que ces populations ne soient pas en état de se défendre soit par elles-mêmes soit par la « protection » des pouvoirs politiques, qui ont intérêt à ce qu’elles ne soient pas soustraites à leur propre exploitation. Or, sous ces rapports, les différentes formations extra-européennes ne se valent pas.

[b]Que voulez-vous dire par là ?[/b]

La partie la plus développée du continent américain est alors celle qui est comprise dans les deux Empires aztèques (centrés sur l’actuel Mexique) et inca (centré sur l’actuel Pérou). L’un et l’autre ont ouvert un réseau de voies de communication terrestres qui en facilitent la pénétration. L’un et l’autre recèlent de fabuleux trésors d’or et d’argent et, en deçà, les ressources minières correspondantes, sans compter une agriculture florissante. Leurs populations sont de surcroît de longue date habituées à la discipline collective d’un travail exploité, dont les Espagnols reprendront pour l’essentiel les modalités. Enfin, leur capacité de résistance est limitée, pour différentes raisons : inexistence des armes à feu, passivité des populations, de surcroît désarmées, intégration encore bien trop lâche de l’Empire aztèque et crise dynastique au sein de l’Empire inca. Tout cela explique que quelques centaines d’Espagnols aient pu s’en rendre maîtres — à chaque fois en quelques années seulement ! Ailleurs sur le continent américain, dans les Antilles ou sur les côtes de ce qui va devenir le Brésil, les conditions de la colonisation ont été beaucoup moins favorables. Aucune richesse minière (le Minas Gerais ne sera mis en exploitation qu’à la toute fin du XVIIe siècle) ; la possibilité, certes, de développer des cultures tropicales valorisables, à commencer par celle de la canne à sucre, mais trop peu de populations indigènes pour les lancer, ou des populations capables de se soustraire à la domination par la fuite, si bien que le développement de ces cultures demandera l’importation massive d’une population servile depuis les côtes africaines.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/1957_002_view2_o2.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

[b]Et l’Afrique subsaharienne, justement ?[/b]

Elle sera paradoxalement préservée de la colonisation par sa pauvreté relative. Sur ses côtes occidentale et orientale, elle n’a pas grand-chose à offrir que les Européens ne puissent acquérir par les moyens alternatifs d’un commerce souvent forcé et toujours inéquitable : quelques épices, de l’or (issu de la vallée du Niger ou du plateau zimbabwéen) et, surtout, des esclaves que les pouvoirs tribaux indigènes leur fournissent en échange de produits industriels : de la pacotille, des tissus, des barres de fer et de plomb, des armes à feu aussi, de l’alcool, etc. Soit qu’ils aient été esclavagistes avant même l’arrivée des Européens, soit qu’ils se soient lancés dans la traite négrière pour éviter d’être eux-mêmes transformés en esclaves. Quant à l’intérieur du continent, il reste impénétrable par les Européens — sauf le long de quelques fleuves (le Sénégal, le Congo et le Zambèze notamment). L’Asie continentale, par contre, offre de multiples richesses à la convoitise des Européens, à commencer par les fameuses épices. C’est d’ailleurs pour s’en emparer que Portugais et Espagnols se sont lancés dans l’aventure de l’expansion maritime. Mais les pouvoirs asiatiques (les empires et royaumes indiens, l’empire chinois Ming tout d’abord et Qing ensuite, les royaumes indochinois, mêmes les petits sultanats indonésiens, le shogunat Tokugawa dès lors qu’il aura pacifié le Japon féodal) sont bien trop puissants pour que, venus d’aussi loin, les Européens puissent songer à s’en emparer. Au moins dans un premier temps. Ceylan (Sri Lanka) et une partie de Java seront en partie colonisés à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle par les Néerlandais. Aussi, pour l’essentiel, les Européens devront-ils se contenter de s’emparer, par des moyens de force, des circuits marchands de l’Asie maritime qui s’étend alors de l’Afrique orientale jusqu’au Japon, en en chassant tout d’abord les marchands arabes, indiens, malais et chinois qui en étaient maîtres à leur arrivée, puis en se faisant la guerre entre eux pour se repartager le gâteau.

[b]L’économiste franco-égyptien Samir Amin, figure de l’altermondialisme, est récemment décédé. A-t-il nourri vos propres travaux ?[/b]

Je tiens pour majeure sa contribution à l’analyse du système capitaliste mondial, notamment en ce qui concerne les mécanismes générateurs du développement inégal et de l’échange inégal entre formations centrales et formations périphériques au sein du monde capitaliste. Cela m’a servi à analyser les rapports entre ces différentes formations dans le contexte, pourtant différent, du premier monde capitaliste, celui correspondant à la période antérieure du devenir-monde du capitalisme, sur laquelle lui-même ne s’est cependant pas directement penché.

[b]Peut-on retirer de ce premier tome un quelconque appui présent, à l’heure où, en France, rien ne semble pouvoir s’élever, massivement, contre l’hégémonie capitaliste ?[/b]

La finalité immédiate de mon ouvrage n’est pas de livrer des enseignements politiques valables[i] hic et nunc,[/i] mais de rendre compréhensible le processus historique à travers lequel le capitalisme a pris naissance. Cependant, la compréhension de ce processus fournit aussi l’occasion de s’approprier des concepts qui restent tout à fait pertinents pour la compréhension des formes actuelles de la « mondialisation ». Elle permet de relativiser la nouveauté apparente de la situation actuelle, en montrant qu’elle réédite des formes d’exploitation et de domination déjà anciennes — évitant ainsi de prendre des vessies ancestrales pour d’inédites lanternes et d’être victimes des mirages de l’ère néolibérale… La conscience de l’historicité du mode capitaliste de production permet de se convaincre que le monde capitaliste qui est le nôtre n’échappe pas plus aujourd’hui qu’hier aux contradictions fondamentales des rapports capitalistes de production qui lui servent de base. En ce sens, le néolibéralisme s’illusionne complètement en croyant en avoir fini avec les limites que le capital dresse lui-même périodiquement sur la voie de sa propre reproduction — l’épisode de la crise des subprimes, il y a 10 ans, l’a montré. Et cela n’est rien à côté des limites que sa propre ubris productiviste, son accumulation sans fin ni mesure, est en train de rendre manifestes ! Et de plus en plus effectives sous la forme de la catastrophe écologique dans laquelle il nous engage chaque jour un peu plus.

Illustrations : extraits de peintures d’Albert Gleizes (1881-1953)

1. ↑ C’est le cas par exemple des contributions réunies par Maurice Dobb et Paul Sweezy, écrites au long des années 1950-1960, comme de celles ayant pris part au fameux Brenner Debate qui a agité la revue britannique Past and Present dans la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980.[/size][/quote]

on pourra lire également [url=https://alencontre.org/societe/livres/alain-bihr-la-mondialisation-a-permis-de-donner-naissance-au-capitalisme.html][u][b]Alain Bihr: [i]« La mondialisation a permis de donner naissance au capitalisme »[/i][/b][/u][/url], [i]Alencontre[/i], 21 septembre 2018 et [url=https://www.google.fr/search?q=alain+bihr+capitalisme&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiR9dOBt5LeAhUHrxoKHasFCA4Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938][u]autres comptes-rendus[/u][/url]

le tome 1 du nouveau livre d'Alain Bihr permet d'approfondir les fondements historiques de cette analyse. Il est probablement le meilleur que cet auteur ait écrit depuis les deux tomes de [url=https://www.google.fr/search?q=la+reproduction+du+capital+Bihr&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&oq=la+reproduction+du+capital+Bihr&aqs=chrome..69i57j0j69i64.9479j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8][i][u]La Reproduction du capital, prolégomènes à une théorie générale du capitalisme[/u][/i][/url], 2001. C'est sans doute dû au fait qu'il n'y [i]« s'agit pas de livrer des enseignements politiques valables hic et nunc »[/i]

[center][img(389px,583px)]https://www.syllepse.net/syllepse_images/produits/expansion_europenne_une_800.jpg[/img]

[url=https://www.revue-ballast.fr/aux-sources-du-capitalisme-avec-alain-bihr/][u][b]Aux sources du capitalisme[/b] — avec Alain Bihr[/u][/url]

Entretien inédit pour le site de Ballast, 18 octobre 2018[/center]

[i]C’est là une somme de près de 700 pages consacrée — ainsi que l’indique son titre — au premier âge du capitalisme : ce tome 1, paru au mois de septembre 2018 aux éditions Syllepse, se penche sur l’expansion impérialiste européenne et sur ce qu’Alain Bihr, son auteur, sociologue et membre de l’organisation Alternative libertaire, nomme le « devenir-monde du capitalisme ». Interroger l’Histoire, c’est aussi contester le statut, supposément « indépassable », du mode de production qui administre aujourd’hui une part toujours plus vaste du monde. Nous en discutons avec lui.[/i]

[quote][size=15][b]Soyons mauvaise langue : tout n’a-t-il pas déjà été dit 100 fois sur le capitalisme ?[/b]

Ce n’est pas être mauvaise langue que de poser pareille question : elle est parfaitement justifiée. Tout auteur se doit d’expliquer en quoi il prétend apporter du neuf par rapport à ce qui a pu être dit sur le même sujet avant lui. Et elle est d’autant plus justifiée dans le cas présent que, en effet, la littérature sur la question est proprement inépuisable ! Si j’ai cependant remis le travail sur le métier, c’est essentiellement pour deux raisons — d’ailleurs liées. En premier lieu, si cette littérature est immense, elle est aussi pour l’essentiel très spécialisée, en ne traitant généralement au mieux qu’un aspect particulier de la question, voire des détails, qu’il est certes intéressant et même indispensable de connaître, mais dont la simple accumulation ne nous fournit aucune vue d’ensemble. Autrement dit, les innombrables arbres, arbustes et arbrisseaux dont la science historienne nous a légué des analyses fouillées ne nous permettent pas d’embrasser la forêt, selon la métaphore bien connue. Et ce défaut n’a fait que s’accentuer au cours des dernières décennies qui ont vu les historiens se réfugier dans la microhistoire en tournant le dos à la synthèse historique, rendue suspecte de ne pas pouvoir se passer d’une philosophie de l’Histoire ou de présupposés scientifiquement invérifiables.

En second lieu, les quelques auteurs qui se sont essayés à embrasser la période historique dont je traite dans son ensemble, soit n’en saisissent tout simplement pas l’enjeu (le parachèvement de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe occidentale), soit ne le rapportent pas à ce qui constitue à mes yeux le premier moteur (l’expansion commerciale et coloniale européenne), soit encore ne parviennent qu’en partie à articuler les deux. Dans sa somme [i]Civilisation matérielle, économie et capitalisme[/i], Fernand Braudel fournit un exemple du premier cas, faute d’avoir assimilé la leçon de Marx — en l’occurrence le concept de rapports capitalistes de production. Les marxistes qui se sont penchés sur la transition du féodalisme au capitalisme ont pour la plupart privilégié les transformations des rapports de production dans les campagnes — certes un moment essentiel du processus sur lequel Marx lui-même met l’accent dans la fameuse section qu’il consacre à l’« accumulation primitive » dans le Livre I du [i]Capital[/i] — mais omettent complètement de l’articuler avec l’expansion européenne1. Les deux tomes consacrés par Immanuel Wallerstein à ce même sujet relèvent de la troisième catégorie : s’ils se proposent pour leur part d’articuler transition du féodalisme au capitalisme et expansion européenne, il me semble qu’ils échouent à le faire. C’est le constat de ces différentes lacunes qui m’a décidé à reprendre toutes ces questions.

[b]Votre ouvrage débute en 1415. Existe-t-il toutefois des prémices capitalistes, voire des systèmes capitalistes, antérieurs à cette date ?[/b]

Cette question témoigne d’une confusion entre capital et capitalisme, due à une maîtrise insuffisante de ces deux concepts — défauts que l’on rencontre couramment, y compris chez les meilleurs auteurs, ou réputés tels. Si l’on suit Marx, le capital est ce rapport social de production caractérisé tout à la fois par l’expropriation des producteurs, la transformation de la force de travail en marchandise, la valorisation de la valeur avancée sous forme de moyens de production et de force de travail par la formation de la plus-value résultant de l’exploitation de la force de travail, enfin par la transformation d’une part plus ou moins importante de cette plus-value en capital additionnel, venant alimenter l’accumulation du capital. Ce rapport de production a pu se former tôt dans l’histoire des sociétés humaines mais est resté longtemps très marginal, dans les pores d’autres rapports de production alors prédominants. Sa formation est notamment subordonnée à celle, préalable, d’une forme imparfaite du capital, ce que Marx nomme le capital marchand, sous sa double forme de capital commercial (procédant du profit réalisé dans le négoce en gros au sein du commerce lointain) et de capital usuraire (forme archaïque du capital financier). Contrairement aux rapports capitalistes de production, le capital marchand a pu connaître des développements somptueux sur la base de rapports précapitalistes de production, fondés sur l’esclavage ou le servage, par exemple.

[b]À quoi songez-vous ?[/b]

Pensons à la Carthage antique ou à la Venise médiévale. Mais sa base restait toujours précaire, tant qu’il ne pouvait se valoriser que par la circulation de marchandises dont il ne maîtrisait pas les conditions de production. C’est pourquoi il a tôt tenté de s’en rendre maître, pour partie au moins, sous la forme, par exemple, du travail en commandite (le marchand fournissant la matière de travail transformée par des paysans et des artisans encore indépendants, et écoulant le produit sur des marchés lointains). Le capitalisme, c’est tout autre chose. C’est le mode de production, autrement dit la forme originale de totalité sociale, de société globale, qui tend à se structurer sur la base des rapports capitalistes de production.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/Albert_Gleizes_1911_Paysage_Landscape_oil_on_canvas_71_x_91.5_cm._Reproduced_frontispiece_catalogue_Galeries_Dalmau_Barcelona_1912.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

Pour que l’on puisse commencer à parler de capitalisme, il faut donc, non seulement que le capital soit devenu le rapport de production dominant, désintégrant les anciens rapports précapitalistes de production ou les intégrant en les transformant, souvent profondément, selon ses exigences propres, mais encore que la reproduction des rapports capitalistes de production ainsi définis se mette à se subordonner tendanciellement à l’ensemble des rapports sociaux, des pratiques sociales, des modes de vie en société, bien au-delà de la seule sphère économique, pour constituer ce que vous appelez vous-même un système : une unité complexe capable de maintenir sa structure constitutive par la réorganisation permanente des éléments qui la composent. Dans ces conditions, s’il y a incontestablement eu des embryons de rapports capitalistes de production dans l’Europe médiévale, fruits du développement du capital marchand prospérant sur la base du commerce lointain (par exemple des échanges entre Europe occidentale et Proche et Moyen-Orient) comme du commerce proche (les échanges entre villes et campagnes en Europe même), c’est un anachronisme total que de parler de capitalisme, de « système capitaliste », à ce sujet. Pour que ce système puisse commencer à prendre forme, il a fallu au préalable que les rapports capitalistes de production n’en restent pas à leur forme embryonnaire médiévale, qu’ils se développent et se parachèvent en commençant à imprimer leur empreinte spécifique sur l’ensemble des autres sphères de la vie sociale. Et c’est ce qui n’a pu se produire qu’à la faveur de cette expansion commerciale et coloniale en direction des autres continents de la planète, dans laquelle l’Europe occidentale se lance à la fin du Moyen Âge. C’est en ce sens que 1415 — date de la prise par les Portugais de Ceuta, prélude à leur lente descente le long des côtes africaines qui les fera déboucher à la fin du siècle dans l’océan Indien — m’a paru pouvoir marquer le début de cette expansion et, avec elle, celui de ce premier âge du capitalisme qui constitue l’objet de mon étude.

[b]Quelles ont été les résistances les plus manifestes de la société féodale à sa conversion en une société capitaliste ?[/b]

En un sens, tout oppose la société féodale à la société capitaliste. La première repose sur le servage de la paysannerie, ce rapport de production qui lie chaque famille paysanne à un domaine foncier en lui garantissant l’exploitation d’une parcelle et l’accès aux terres communales, ainsi qu’au seigneur maître de ce domaine auquel elle doit des redevances de divers types, par un lien de dépendance personnel que renforcent, autant qu’ils l’équilibrent, les liens de dépendance communautaires entre familles paysannes. Alors que la société capitaliste repose sur l’expropriation des producteurs, leur réduction au statut de « travailleurs libres » privés de tout accès direct aux moyens de production, mais aussi de tout lien de dépendance, personnel ou communautaire. Dans sa forme originelle, telle qu’elle voit le jour en Europe occidentale entre le IXe et le XIe siècle de notre ère, la société féodale marginalise complètement et les échanges marchands et la vie urbaine — tandis que la société capitaliste procède d’une marchandisation généralisée de tous les éléments de la vie sociale et d’une urbanisation non moins généralisée de cette dernière. La société féodale est une société d’ordre, dans laquelle le statut social d’un individu est largement déterminé par sa naissance, tandis que son existence restera tributaire des liens de dépendance personnels ou communautaires que lui fixe son ordre. La société capitaliste est, elle, une société de classe, les individus pouvant changer plusieurs fois de classe sociale au cours de leur existence — même si leur mobilité sociale est toujours en partie déterminée par leur appartenance de classe originelle.

La société féodale repose sur un émiettement du pouvoir politique au sein de la hiérarchie féodale (la hiérarchie des seigneurs liés entre eux par des liens personnels d’hommage et d’allégeance) qui conduit à une quasi-disparition de l’État (si l’on veut bien mettre l’Église catholique entre parenthèses). Au contraire, la marche vers le capitalisme va s’accompagner d’une recentralisation du pouvoir et d’une réémergence de l’État. Enfin, la société féodale est une société profondément religieuse, la religion — en l’occurrence chrétienne — en constituant l’idéologie non seulement dominante mais quasi-exclusive, tous les mouvements populaires de contestation de l’ordre féodal s’exprimant dans son langage sous la forme d’hérésies multiples. Alors que la société capitaliste crée, de multiples manières, les conditions du relativisme, de l’indifférence en matière religieuse, du scepticisme, voire de l’incroyance, même si, contradictoirement, elle développe différents fétichismes — de la valeur, du droit, de l’État, de la nation, etc. C’est pourquoi il est nécessaire de comprendre comment, malgré tout, une dynamique a pu s’enclencher au sein même du féodalisme — qui aura finalement abouti à faire naître ces embryons de rapports capitalistes de production, dont le développement, à la faveur de l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe, va donner naissance au capitalisme.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/41837545082_a8e123d2aa_b.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

[b]Votre livre traite d’une première mondialisation comme point de départ du capitalisme. En quoi la mondialisation — ou du moins ce que l’on nomme aujourd’hui comme tel — en serait-elle la source et non la conséquence ?[/b]

En fait, elle est l’un et l’autre à la fois. Ma thèse est que la mondialisation — que je préfère dénommer le devenir-monde du capitalisme — est à la fois le point de départ de ce dernier, sa condition préalable de possibilité et, simultanément, son résultat, qu’il ne cesse de parachever, d’étendre et d’approfondir. Elle est en ce sens son point d’arrivée. Et en est le point de départ en ce que, sans cette première mondialisation, sans cette première période du devenir-monde du capitalisme qu’a constitué l’expansion commerciale et coloniale de l’Europe qui a eu lieu du XVe au milieu du XVIIIe siècle, les rapports capitalistes de production, qui n’avaient connu qu’un développement embryonnaire dans l’Europe féodale, ne seraient jamais parvenus à se parachever, à réaliser la totalité de leurs conditions, et à commencer à marquer de leur empreinte la réalité sociale tout entière, en donnant ainsi naissance à un premier âge du capitalisme. C’est ce que s’efforce de démontrer le deuxième tome de l’ouvrage à paraître au printemps prochain. Mais il est bien évident que le capitalisme n’en est pas resté là, et que l’ensemble de ce processus s’est poursuivi depuis lors, en combinant : la transformation des rapports capitalistes de production, dans le sens d’une domination réelle croissante du travail sur le capital (depuis la « révolution industrielle » jusqu’à nos jours) ; l’extension progressive de ces mêmes rapports de production à l’ensemble de la planète et de l’humanité par intégration/désintégration de l’ensemble des rapports de production précapitalistes ; la hiérarchisation des différentes formations sociales ainsi incluses dans le cycle de leur reproduction ; leur emprise progressive sur la totalité des sphères de la vie sociale. En ce sens, le devenir-monde du capitalisme est une œuvre toujours en cours, dont ce qu’on nomme depuis quelques lustres la « mondialisation » ou « globalisation » n’est que la dernière phase en date.

[b]Le fait que la mondialisation ait permis ce passage du féodalisme au capitalisme n’a-t-il pas conduit, plus tard, des courants anticapitalistes à privilégier l’échelle nationale ?[/b]

Cela sort du cadre de mon ouvrage car il a trait à la période postérieure du devenir-monde du capitalisme. Celle qui est précisément marquée par l’avènement d’un monde capitaliste fragmenté en une multiplicité d’États-nations concurrents et rivaux, dont les principaux (les États centraux) sont impérialistes en ce sens qu’ils luttent en permanence pour le partage et le repartage de la planète entière en empires coloniaux. Ce deuxième âge du capitalisme débute avec la Révolution industrielle et s’achève avec la crise structurelle ouverte dans les années 1970, après que la décolonisation aura multiplié les États-nations — en en consacrant en quelque sorte le modèle. L’étude de ce deuxième âge devrait faire l’objet d’un autre ouvrage, que je propose d’écrire, pour autant que le temps m’en soit donné… Au cours de ce deuxième âge, on a en effet vu des mouvements anticapitalistes tourner le dos à l’internationalisme pour lui préférer le nationalisme ou, du moins, le cadre de l’État-nation, plus ou moins fétichisé. Cela n’a pas été le fait seulement de courants de droite et d’extrême droite (nationalismes et populismes de droite, fascismes) mais aussi, et peut-être surtout, des courants dominants au sein du mouvement ouvrier même.

[b]Comme ?[/b]

Pensons à ce qu’il est advenu des organisations politiques affiliées à la IIe Internationale social-démocrate et à la manière dont elles se sont toutes engagées dans les politiques de l’Union sacrée en août 1914. Pensons plus largement à la manière dont, à partir de l’entre-deux-guerres, au centre du monde capitaliste (Europe, Amérique du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Japon), le mouvement ouvrier s’est glissé dans le cadre des États-nations, en réduisant l’internationalisme prolétarien à une pure figure rhétorique. Mais tout cela a plus à voir avec les caractéristiques de ce deuxième âge du capitalisme, notamment avec la configuration du développement des États-nations comme forme spécifique du devenir-monde du capitalisme au cours de cet âge, qu’avec l’héritage de la transition du féodalisme au capitalisme au cours du premier âge de celui-ci. Même si certains des mouvements anticapitalistes de droite ou d’extrême droite ont été hantés par la nostalgie d’un Moyen Âge fantasmé, ou même d’un héritage ethnique pré-médiéval. Je pense évidemment ici en particulier au nazisme.

[b]En quoi les expansions commerciales et coloniales permises par cette première mondialisation ont-elles donné ce rôle central à l’Europe ?[/b]

L’expansion commerciale et coloniale qu’a constituée cette première période du devenir-monde du capitalisme a considérablement élargi la sphère ouverte à l’accumulation du capital marchand en Europe, en même temps qu’elle en a accéléré le rythme. Pensons seulement à ce qu’a représenté le volume de métal précieux (or et surtout argent) extrait des mines d’Amérique, qui aura permis de sextupler le stock monétaire européen en trois siècles, en dynamisant ainsi les échanges marchands en Europe même, ainsi que ceux entre l’Europe, ses colonies (essentiellement américaines) et l’Asie, en favorisant la concentration du capital sous forme de compagnies commerciales à privilèges, mais en favorisant aussi la formation et l’accumulation de capital industriel sous forme de mines, de manufactures et de fabriques, mais aussi, déjà, d’exploitations agricoles, etc.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/JkEkUbw.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

Tout cela retentissant sur la division et la hiérarchisation des sociétés européennes, de plus en plus traversées et par conséquent bouleversées par des divisions de classes ; tout cela contribuant au renforcement de la bourgeoisie (notamment marchande) en tant que classe sociale, ce dont témoignent les premières révolutions bourgeoises (dans les anciens Pays-Bas, en Angleterre) ; tout cela favorisant la transformation des royautés en monarchies absolues, avec un considérable développement des appareils d’État (militaires, judiciaires, administratifs, fiscaux), donnant lieu à une multiplicité de « révolutions culturelles » (la Renaissance, la Réforme, les Lumières, etc.). Évidemment, ce processus n’a répondu à aucun déterminisme — et encore moins à une quelconque téléologie. Il n’a d’ailleurs été ni linéaire ni contenu : il a emprunté des chemins de traverse (en passant par des États ibériques qui ont ouvert le chemin pour rapidement laisser la place à d’autres) et a connu des stagnations, voire des régressions (le court XVIIe siècle, qui va de 1620 à 1690, peut être qualifié comme tel). Il s’est accompagné de profondes inégalités de développement en Europe même, dont le continent reste marqué de nos jours encore.

[b]Mais cela aurait-il pu se produire autrement ?[/b]

Je ne le crois pas. Sans la sérieuse impulsion qu’elle a reçue de l’expansion européenne, l’accumulation de capital marchand et son début d’emprise sur les procès de production (dans l’agriculture, l’artisanat, la proto-industrie), au cours du Moyen Âge, auraient peut-être connu le même destin que ce qui s’était déjà produit plusieurs fois dans l’Histoire auparavant : ils se seraient essoufflés, voire auraient été étouffés par les forces réactionnaires (féodales) qu’ils menaçaient. Au mieux, le processus aurait été beaucoup plus lent — comme cela a été le cas par exemple en Chine sous les Song, les Ming et les premiers Qing, ou encore au Japon dans la période d’Edo.

[b]La colonisation européenne n’est pas parvenue à s’implanter avec les mêmes « succès », sinistres s’il en est, sur l’ensemble des continents. Sait-on pourquoi ?[/b]

Répondre à cette question revient à s’interroger sur l’état des différentes formations sociales extra-européennes au moment où elles vont être confrontées à l’expansion européenne. Car cet état détermine et l’intérêt qu’elles peuvent présenter pour les Européens, et la résistance qu’elles peuvent opposer aux entreprises européennes de colonisation. Plusieurs conditions doivent être réunies pour que, dans les conditions de l’époque, une colonisation soit possible. Il faut tout d’abord que les territoires visés par les projets coloniaux soient accessibles par voies de mer ou de terre. Il faut aussi qu’ils présentent des ressources (minières ou agricoles) exploitables et valorisables sur le marché européen. Il faut encore que les populations indigènes soient exploitables, c’est-à-dire rompues à la discipline d’un travail impliquant la production d’un surproduit. Enfin, il faut que ces populations ne soient pas en état de se défendre soit par elles-mêmes soit par la « protection » des pouvoirs politiques, qui ont intérêt à ce qu’elles ne soient pas soustraites à leur propre exploitation. Or, sous ces rapports, les différentes formations extra-européennes ne se valent pas.

[b]Que voulez-vous dire par là ?[/b]

La partie la plus développée du continent américain est alors celle qui est comprise dans les deux Empires aztèques (centrés sur l’actuel Mexique) et inca (centré sur l’actuel Pérou). L’un et l’autre ont ouvert un réseau de voies de communication terrestres qui en facilitent la pénétration. L’un et l’autre recèlent de fabuleux trésors d’or et d’argent et, en deçà, les ressources minières correspondantes, sans compter une agriculture florissante. Leurs populations sont de surcroît de longue date habituées à la discipline collective d’un travail exploité, dont les Espagnols reprendront pour l’essentiel les modalités. Enfin, leur capacité de résistance est limitée, pour différentes raisons : inexistence des armes à feu, passivité des populations, de surcroît désarmées, intégration encore bien trop lâche de l’Empire aztèque et crise dynastique au sein de l’Empire inca. Tout cela explique que quelques centaines d’Espagnols aient pu s’en rendre maîtres — à chaque fois en quelques années seulement ! Ailleurs sur le continent américain, dans les Antilles ou sur les côtes de ce qui va devenir le Brésil, les conditions de la colonisation ont été beaucoup moins favorables. Aucune richesse minière (le Minas Gerais ne sera mis en exploitation qu’à la toute fin du XVIIe siècle) ; la possibilité, certes, de développer des cultures tropicales valorisables, à commencer par celle de la canne à sucre, mais trop peu de populations indigènes pour les lancer, ou des populations capables de se soustraire à la domination par la fuite, si bien que le développement de ces cultures demandera l’importation massive d’une population servile depuis les côtes africaines.

[img(800px,500px)]https://www.revue-ballast.fr/wp-content/uploads/2018/10/1957_002_view2_o2.jpg[/img]

Extrait d’une toile d’Albert Gleizes

[b]Et l’Afrique subsaharienne, justement ?[/b]

Elle sera paradoxalement préservée de la colonisation par sa pauvreté relative. Sur ses côtes occidentale et orientale, elle n’a pas grand-chose à offrir que les Européens ne puissent acquérir par les moyens alternatifs d’un commerce souvent forcé et toujours inéquitable : quelques épices, de l’or (issu de la vallée du Niger ou du plateau zimbabwéen) et, surtout, des esclaves que les pouvoirs tribaux indigènes leur fournissent en échange de produits industriels : de la pacotille, des tissus, des barres de fer et de plomb, des armes à feu aussi, de l’alcool, etc. Soit qu’ils aient été esclavagistes avant même l’arrivée des Européens, soit qu’ils se soient lancés dans la traite négrière pour éviter d’être eux-mêmes transformés en esclaves. Quant à l’intérieur du continent, il reste impénétrable par les Européens — sauf le long de quelques fleuves (le Sénégal, le Congo et le Zambèze notamment). L’Asie continentale, par contre, offre de multiples richesses à la convoitise des Européens, à commencer par les fameuses épices. C’est d’ailleurs pour s’en emparer que Portugais et Espagnols se sont lancés dans l’aventure de l’expansion maritime. Mais les pouvoirs asiatiques (les empires et royaumes indiens, l’empire chinois Ming tout d’abord et Qing ensuite, les royaumes indochinois, mêmes les petits sultanats indonésiens, le shogunat Tokugawa dès lors qu’il aura pacifié le Japon féodal) sont bien trop puissants pour que, venus d’aussi loin, les Européens puissent songer à s’en emparer. Au moins dans un premier temps. Ceylan (Sri Lanka) et une partie de Java seront en partie colonisés à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle par les Néerlandais. Aussi, pour l’essentiel, les Européens devront-ils se contenter de s’emparer, par des moyens de force, des circuits marchands de l’Asie maritime qui s’étend alors de l’Afrique orientale jusqu’au Japon, en en chassant tout d’abord les marchands arabes, indiens, malais et chinois qui en étaient maîtres à leur arrivée, puis en se faisant la guerre entre eux pour se repartager le gâteau.

[b]L’économiste franco-égyptien Samir Amin, figure de l’altermondialisme, est récemment décédé. A-t-il nourri vos propres travaux ?[/b]

Je tiens pour majeure sa contribution à l’analyse du système capitaliste mondial, notamment en ce qui concerne les mécanismes générateurs du développement inégal et de l’échange inégal entre formations centrales et formations périphériques au sein du monde capitaliste. Cela m’a servi à analyser les rapports entre ces différentes formations dans le contexte, pourtant différent, du premier monde capitaliste, celui correspondant à la période antérieure du devenir-monde du capitalisme, sur laquelle lui-même ne s’est cependant pas directement penché.

[b]Peut-on retirer de ce premier tome un quelconque appui présent, à l’heure où, en France, rien ne semble pouvoir s’élever, massivement, contre l’hégémonie capitaliste ?[/b]

La finalité immédiate de mon ouvrage n’est pas de livrer des enseignements politiques valables[i] hic et nunc,[/i] mais de rendre compréhensible le processus historique à travers lequel le capitalisme a pris naissance. Cependant, la compréhension de ce processus fournit aussi l’occasion de s’approprier des concepts qui restent tout à fait pertinents pour la compréhension des formes actuelles de la « mondialisation ». Elle permet de relativiser la nouveauté apparente de la situation actuelle, en montrant qu’elle réédite des formes d’exploitation et de domination déjà anciennes — évitant ainsi de prendre des vessies ancestrales pour d’inédites lanternes et d’être victimes des mirages de l’ère néolibérale… La conscience de l’historicité du mode capitaliste de production permet de se convaincre que le monde capitaliste qui est le nôtre n’échappe pas plus aujourd’hui qu’hier aux contradictions fondamentales des rapports capitalistes de production qui lui servent de base. En ce sens, le néolibéralisme s’illusionne complètement en croyant en avoir fini avec les limites que le capital dresse lui-même périodiquement sur la voie de sa propre reproduction — l’épisode de la crise des subprimes, il y a 10 ans, l’a montré. Et cela n’est rien à côté des limites que sa propre ubris productiviste, son accumulation sans fin ni mesure, est en train de rendre manifestes ! Et de plus en plus effectives sous la forme de la catastrophe écologique dans laquelle il nous engage chaque jour un peu plus.

Illustrations : extraits de peintures d’Albert Gleizes (1881-1953)

1. ↑ C’est le cas par exemple des contributions réunies par Maurice Dobb et Paul Sweezy, écrites au long des années 1950-1960, comme de celles ayant pris part au fameux Brenner Debate qui a agité la revue britannique Past and Present dans la seconde moitié des années 1970 et le début des années 1980.[/size][/quote]

on pourra lire également [url=https://alencontre.org/societe/livres/alain-bihr-la-mondialisation-a-permis-de-donner-naissance-au-capitalisme.html][u][b]Alain Bihr: [i]« La mondialisation a permis de donner naissance au capitalisme »[/i][/b][/u][/url], [i]Alencontre[/i], 21 septembre 2018 et [url=https://www.google.fr/search?q=alain+bihr+capitalisme&rlz=1C1AZAA_enFR741FR742&source=lnms&tbm=nws&sa=X&ved=0ahUKEwiR9dOBt5LeAhUHrxoKHasFCA4Q_AUIDigB&biw=1920&bih=938][u]autres comptes-rendus[/u][/url]

Dernière édition par Patlotch le Mar 19 Jan - 12:26, édité 1 fois

OCCIDENT et CAPITAL, COLONISATION, CIVILISATION(S)... et maintenant : DÉCOLONIAL ?

OCCIDENT et CAPITAL, COLONISATION, CIVILISATION(S)... et maintenant : DÉCOLONIAL ?

que l'Occident soit en déclin ou non n'est pas le problème

j'ai affirmé dans L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT que « le plus gros "choc" en cours n'est pas entre civilisations mais entre la civilisation capitaliste et le vivant, dernier stade de l'expansion humaine sur la terre »

c'était une allusion au livre de 1996 (français 1997)

dans mon analyse antérieure de la double crise du Capital et de l'Occident, j'ai réfuté l'idée de déclin de l'Occident (de Spengler 1918 à Houellebecq prix Spengler 2018)...) pour insister sur la crise de l'Occident en tant qu'y est né le capitalisme et qu'ils ont ensemble étendu leur suprématie sur le mondeMenacé par la puissance grandissante de l'islam et de la Chine, l'Occident parviendra-t-il à conjurer son déclin ? Saurons-nous apprendre rapidement à coexister ou bien nos différences nous pousseront-elles vers un nouveau type de conflit, plus violent que ceux que nous avons connus depuis un siècle ? Pour Samuel P. Huntington, les peuples se regroupent désormais en fonction de leurs affinités culturelles. Les frontières politiques comptent moins que les barrières religieuses, ethniques, intellectuelles. Au conflit entre les blocs idéologiques de naguère succède le choc des civilisations... Le livre qu'il faut lire pour comprendre le monde contemporain et les vraies menaces qui s'annoncent. "Le livre le plus important depuis la fin de la guerre froide." Henry Kissinger. "Un tour de force intellectuel : une oeuvre fondatrice qui va révolutionner notre vision des affaires internationales." Zbigniew Brzezinski. Samuel P. Huntington est professeur à l'Université Harvard où il dirige le John M. Olin Institute for Strategic Studies. Il a été expert auprès du Conseil national américain de sécurité, sous l'administration Carter. Il est le fondateur et l'un des directeurs de la revue Foreign Policy.

ces derniers temps, ce thème est repris, par Michel Onfray (La civilisation occidentale va mourir), Éric Zemmour (la France actuelle est "colonisée" par des "civilisations étrangères"), Philippe de Villiers (« Nous vivons peut-être la fin d'une civilisation, la nôtre »), et donc Houellebecq : « L'Occident est dans un état de déclin très avancé. »

pour ma part je considère qu'il n'y a plus de civilisation occidentale. L'extension mondiale du capitalisme en a mondialisé tous les aspects, et c'est pourquoi il est plus judicieux de parler de civilisation capitaliste. Que la résistance, réactionnaire ou "progressiste", se manifeste hors d'Occident, comme décoloniale, est un autre aspect de la question, et que l'Islam en soit rendu responsable encore un autre, celui que les auteurs cités mettent en exergue. On appréciera aussi la sortie d'Olivier Faure, chef du PS : « Il y a des endroits (...) qui donnent le sentiment que l'on est dans une forme de “colonisation à l'envers” », variante adoucie du grand remplacement

au-delà de leur caractère raciste et réactionnaire-conservateur, ces visions ont l'inconvénient d'être à courte vue. S'il y a crise, et crise mortelle pour la civilisation, pour l'humanité, c'est parce qu'elle englobe tous ses Rapports à la nature extérieure et rapports à la nature intérieure, pour le dire dans les termes de Jacques Wajnsztejn (Rapport à la nature, sexe, genre et capitalisme, 2014, p. 19-22), en quoi l'essence humaine ne saurait être seulement l'ensemble de ses rapports sociaux (Marx, Thèses sur Feuerbach)

la question posée, et nous y reviendrons avec Jacques Camatte (CAMATTE et NOUS), est donc de savoir si le capitalisme contemporain (domination réelle etc.) a englobé ou non tous ces rapports, puisqu'y répondre négativement implique que sortir de l'impasse mortelle ne porte pas seulement sur ce que le mode de production capitaliste a introduit de nouveau dans ces rapports

à cet égard parler de capitalocène est sans doute discutable, puisque la destruction de la nature par les humains n'a pas attendu le capital (exemples donnés dans L'HUMANITÉ CONTRE LE VIVANT)

j'ai conscience de n'avoir pas été jusque-là en mesure de donner une exposition satisfaisante de cette problématique, mais une chose est certaine, que la civilisation occidentale comme telle décline ou non, je m'en fous, parce que je ne suis en rien attaché à ce qui la caractérise

Dernière édition par Patlotch le Jeu 28 Fév - 4:58, édité 1 fois

Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

je n'ai pas repris, dans ce forum, la rubrique sur la colonisation et ses suites, du pré-capitalisme aux entreprises coloniales du 19e siècle, de la traite, de l'esclavage et du commerce triangulaire aux abolitions, de l'anticolonialisme aux néo-colonialisme et post-colonialisme (au sens de la FrançAfrique...), ni la grosse documentation et les débats sur le décolonial, dans le monde et en France : pourquoi ?

ce n'était pas une priorité au moment où j'ai détruit l'ancien forum, et nombres d'autres rubriques ont été englouties, dont il reste ou non ici la trace, en attente de reprise ou pas

le concept de "décolonial" n'a rien perdu pour moi de sa pertinence théorique, mais naturellement dans l'inventaire critique que j'en faisais, excessivement marginal dans les débats en France du moins, à fronts renversés contre l'essentialisme du PIR, la guerre menée à ce concept tant pas le pouvoir ("un camp décolonial réservé aux Blancs"...) et les anti-racialisateurs ou anti-racialistes dans le déni du racisme au nom de "les races n'existent pas"

l'actualité future me donnera très certainement l'occasion d'y revenir, par exemple avec

Françoise Vergès, « féminisme décolonial » et révolution permanente, Jeune Afrique, 28 janvier

mais il est un autre rapport historique à reprendre, celui du CAPITAL et de l'OCCIDENT. Voici un article signalé par l'Argentine Ana Cecilia Dinerstein, qui est la seule théoricienne, avec moi, à avoir avancé l'idée d'un MARXISME DÉCOLONIAL, raison pour laquelle nous avions entretenu quelques échanges, et Adé traduit ses textes de l'espagnol au français. Mon intérêt portait surtout sur son approche de l'UTOPIE CONCRÈTE, qu'elle reprenait à Ernst Bloch, en rapport avec mes considérations sur la SUBJECTIVATION RÉVOLUTIONNAIRE [...]Elle est l’une des figures des Ateliers de la pensée qui se sont tenus à Dakar du 21 au 26 janvier, et s’apprête à publier un ouvrage sur le « féminisme décolonial. »

European colonisation of the Americas killed 10% of world population

and caused global cooling

La colonisation européenne des Amériques a tué 10% de la population mondiale

et provoqué un refroidissement global

The Conversation, 31 janvier 2019

Auteursand caused global cooling

La colonisation européenne des Amériques a tué 10% de la population mondiale

et provoqué un refroidissement global

The Conversation, 31 janvier 2019

Alexander Koch, PhD candidate in Physical Geography, UCL

Chris Brierley, Associate Professor of Geography, UCL

Mark Maslin, Professor of Earth System Science, UCL

Simon Lewis, Professor of Global Change Science at University of Leeds and, UCL

An artist’s impression of Columbus arriving in America by Wilhem Berrouet

Salon de la Mappemonde/Flickr, CC BY-ND

While Europe was in the early days of the Renaissance, there were empires in the Americas sustaining more than 60m people. But the first European contact in 1492 brought diseases to the Americas which devastated the native population and the resultant collapse of farming in the Americas was so significant that it may have even cooled the global climate.

The number of people living in North, Central and South America when Columbus arrived is a question that researchers have been trying to answer for decades. Unlike in Europe and China, no records on the size of indigenous societies in the Americas before 1492 are preserved. To reconstruct population numbers, researchers rely on the first accounts from European eyewitnesses and, in records from after colonial rule was established, tribute payments known as “encomiendas”. This taxation system was only established after European epidemics had ravaged the Americas, so it tells us nothing about the size of pre-colonial populations.

The coast in Cuba where Columbus arrived in 1492. Authentic Travel/Shutterstock

Early accounts by European colonists are likely to have overestimated settlement sizes and population to advertise the riches of their newly discovered lands to their feudal sponsors in Europe. But by rejecting these claims and focusing on colonial records instead, extremely low population estimates were published in the early 20th century which counted the population after disease had ravaged it.

On the other hand, liberal assumptions on, for example, the proportion of the indigenous population that was required to pay tributes or the rates at which people had died led to extraordinarily high estimates.

Our new study clarifies the size of pre-Columbian populations and their impact on their environment. By combining all published estimates from populations throughout the Americas, we find a probable indigenous population of 60m in 1492. For comparison, Europe’s population at the time was 70-88m spread over less than half the area.

The Great Dying

The large pre-Columbian population sustained itself through farming – there is extensive archaeological evidence for slash-and-burn agriculture, terraced fields, large earthen mounds and home gardens.

By knowing how much agricultural land is required to sustain one person, population numbers can be translated from the area known to be under human land use. We found that 62m hectares of land, or about 10% of the landmass of the Americas, had been farmed or under another human use when Columbus arrived. For comparison, in Europe 23% and in China 20% of land had been used by humans at the time.

This changed in the decades after Europeans first set foot on the island of Hispaniola in 1497 – now Haiti and the Dominican Republic – and the mainland in 1517. Europeans brought measles, smallpox, influenza and the bubonic plague across the Atlantic, with devastating consequences for the indigenous populations.

Incan agricultural terraces in Peru. Alessandro Vecchi/Shutterstock

Our new data-driven best estimate is a death toll of 56m by the beginning of the 1600s – 90% of the pre-Columbian indigenous population and around 10% of the global population at the time. This makes the “Great Dying” the largest human mortality event in proportion to the global population, putting it second in absolute terms only to World War II, in which 80m people died – 3% of the world’s population at the time.

A figure of 90% mortality in post-contact America is extraordinary and exceeds similar epidemics, including the Black Death in Europe – which resulted in a 30% population loss in Europe. One explanation is that multiple waves of epidemics hit indigenous immune systems that had evolved in isolation from Eurasian and African populations for 13,000 years.

Native Americas at that time had never been in contact with the pathogens the colonists brought, creating so-called “virgin soil” epidemics. People who didn’t die from smallpox, died from the following wave of influenza. Those who survived that succumbed to measles. Warfare, famine and colonial atrocities did the rest in the Great Dying.

Global consequences

This human tragedy meant that there was simply not enough workers left to manage the fields and forests. Without human intervention, previously managed landscapes returned to their natural states, thereby absorbing carbon from the atmosphere. The extent of this regrowth of the natural habitat was so vast that it removed enough CO₂ to cool the planet.

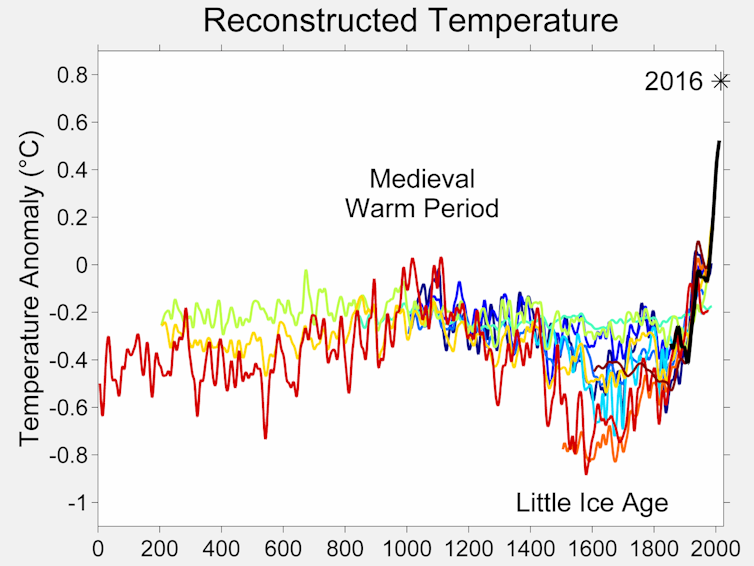

The lower temperatures prompted feedbacks in the carbon cycle which eliminated even more CO₂ from the atmosphere – such as less CO₂ being released from the soil. This explains the drop in CO₂ at 1610 seen in Antarctic ice cores, solving an enigma of why the whole planet cooled briefly in the 1600s. During this period, severe winters and cold summers caused famines and rebellions from Europe to Japan.

Global temperatures dipped at the same time as the Great Dying in the Americas.

Robert A. Rohde/Wikipedia, CC BY-SA

The modern world began with a catastrophe of near-unimaginable proportions. Yet it is the first time the Americas were linked to the rest of the world, marking the beginning of a new era.

We now know more about the scale of pre-European American populations and the Great Dying that erased so many of them. Human actions at that time caused a drop in atmospheric CO₂ that cooled the planet long before human civilisation was concerned with the idea of climate change.

Such a dramatic event would not contribute much to easing the rate of modern global warming, however. The unprecedented reforestation event in the Americas led to a reduction of 5 parts per million CO₂ from the atmosphere – only about three years’ worth of fossil fuel emissions today.

Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

Re: LE CAPITAL, L'OCCIDENT, LA MONDIALISATION, et LEUR CRISE (RESTRUCTURATION)

sans commentaire pour l'heure

L’écologie aussi connaît un tournant décolonial. Les travaux – inédits en français – de l’anthropologue Arturo Escobar montrent comment les luttes des indigènes et les mouvements de libération en Amérique latine apprennent à lutter de façon réaliste contre le néolibéralisme, et à favoriser un usage responsable des ressources.

Pour une écologie décoloniale

À propos de :

Claire Gallien, La vie des idées / Collège de France, le 11 février

À propos de :

Claire Gallien, La vie des idées / Collège de France, le 11 février

L’écologie aussi connaît un tournant décolonial. Les travaux – inédits en français – de l’anthropologue Arturo Escobar montrent comment les luttes des indigènes et les mouvements de libération en Amérique latine apprennent à lutter de façon réaliste contre le néolibéralisme, et à favoriser un usage responsable des ressources.

La publication de Sentir-penser avec la terre. L’écologie au-delà de l’Occident rend disponible en français une partie du travail de l’anthropologue sud-américain Arturo Escobar. Elle marque un moment important dans l’acclimatation en France de la pensée décoloniale, encore largement inconnue et caricaturée. À partir du concept de « Sentir-penser » (néologisme formé à partir des termes sentirpensar ou sentipensar), l’auteur bouscule le cadre épistémologique occidental fondé sur une séparation entre sentir et penser, corps et esprit, objet perçu et sujet pensant. Par contraste avec cette « ontologie binaire » qui fonde les régimes de modernité et de colonialité (souvenons-nous de la Controverse de Valladolid et autres débats à sens unique sur la prétendue absence d’âme des Indiens ou des Noirs), Escobar théorise, notamment à partir des luttes indigènes en Colombie – dont il est originaire – une « ontologie relationnelle » où la pensée n’existe que de façon incorporée et genrée, c’est-à-dire située dans des corps, pensant à partir d’eux et agissant sur eux. Le sujet humain ne surplombe pas un monde d’objets non-humains ou de sujets considérés comme des objets non-humains exploitables. La pensée relationnelle récuse la distinction ontologique entre le moi et les autres, le sujet et son « environnement ». Elle invite à repenser le sujet à partir de ses interactions, et le monde à partir du « plurivers », c’est-à-dire un agencement (ou « design », pour reprendre un autre concept clé d’Escobar) de mondes, chacun engagé dans un processus distinct, relationnel et situé de « faire monde ».

L’autre terre de la pensée décoloniale

Au moins deux raisons d’ordre structurel expliquent sans doute que le travail de ce penseur majeur du tournant décolonial demeure largement inconnu du public français. D’une part, Escobar enseigne à l’université de North Carolina. Le champ académique états-unien a en effet permis, en parallèle avec les études postcoloniales, largement portées par des chercheurs en lien avec l’Asie du Sud et les Caraïbes, et avec les études ethniques (Native American, Black, Chicano and Chicana studies), l’émergence d’un champ décolonial, plus largement représenté par des chercheur.e.s d’origine sud-américaine. Ainsi, les publications d’Escobar font partie d’une constellation décoloniale nord-américaine portée entre autres par Nelson Maldonado-Torres (Rutgers), Walter Mignolo (Duke), et Ramón Grosfoguel (Berkeley).

Arturo Escobar. Sentir-penser avec la Terre. L’écologie au-delà de l’Occident, Paris, Le Seuil, « Anthropocène », 2018, 13, 99 €

D’autre part, en France, le mouvement décolonial est largement identifié aux collectifs de militant.e.s dont les familles sont issu.e.s de l’immigration, et souvent restreint au Parti des Indigènes de la République (PIR), mouvement né en 2005 dans le contexte des émeutes des banlieues, afin de porter un message anti-impérialiste et de lutte contre les discriminations raciales et religieuses en France et de s’attaquer aux survivances du régime de colonialité. Le PIR est régulièrement accusé d’islamo-gauchisme, d’antisémitisme, de racisme (inversé), ou encore d’homophobie et d’anti-féminisme par les tenant.e.s du féminisme laïc français. Ces luttes politiques se situent largement hors du champ académique. Même si les travaux de certain.e.s chercheur.e.s en sociologie s’en réclament ou entrent en résonance avec le programme décolonial du mouvement, comme Nacira Guénif, Éric Macé, Elsa Dorlin, Éric Fassin, Sonya Dayan-Herzbrun, ils ne sont soutenus dans leurs luttes par aucun laboratoire ou programme de recherche. Le Master Euro-Philosophie porté par les universités de Toulouse 2 Jean Jaurès et Louvain en Belgique, financé par le programme ERASMUS + de l’Union Européenne, et à l’origine d’un séminaire d’études décoloniales et d’une université d’été, ou encore le Réseau d’Études Décoloniales, qui se fait l’écho à partir du Nord global des pensées du Sud global se situent par exemple en périphérie de l’institution, ou du moins en marge de la reconnaissance institutionnelle nationale. Dans ce contexte pour le moins tendu, on comprend pourquoi la recherche française n’a pas encore réellement fait son tournant décolonial.

La traduction, lien commun

Sentir-penser est traduit par Anne-Laure Bonvalot, Roberto Andrade Pérez, Ella Bordai, Claude Bourguignon, et Philippe Colin, membres de l’Atelier La Minga, pôle traduction du Réseau d’Études Décoloniales. Il se présente comme un collectif et insiste sur ce mode de travail, car traduire en commun est une intervention concrète visant le dépassement des logiques individualistes inculquées par l’idéologie néolibérale : « Le terme espagnol minga qui vient du quechua minka, désigne un travail collectif d’utilité sociale en vue du bien commun et prend donc à rebours la ‘modernité occidentale’ basée sur l’individualisme, la compétition, et la domination » (21). Ainsi traduire en commun et en tension) permet de revenir et de développer la théorie – en l’occurrence les études décoloniales. On pourrait dire que la méthode employée par le collectif s’inspire d’Escobar, pour qui la théorie ne peut émerger que de la praxis et du terrain, et pour qui la recherche ne peut être qu’engagement des corps et des esprits à la fois.

Il s’agit de traduire Escobar pour repenser les luttes au Nord en général, et en France en particulier, c’est-à-dire non pas juste traduire et comprendre des pensées venues d’ailleurs, comme le voudrait une approche anthropologique classique, mais montrer en quoi la séparation entre un ici et un ailleurs est une construction de la modernité coloniale prise dans des logiques extractivistes et de domination. Au contraire, le texte d’Escobar est remanié par endroits avec le soutien de l’auteur afin de créer du lien, de l’interrelation, avec des luttes locales situées au Nord. On trouve, par exemple, des références aux ZAD et à Notre-Dame-des-Landes en particulier, aux luttes contre la construction d’aéroports ou l’ouverture de site de déchets nucléaires, et une critique de ce que l’on nomme en France les « grands projets utiles ». À ces références s’ajoute un paratexte (notes, préface, postface) permettant de resituer Escobar dans le contexte intellectuel et militant français. Anna Bednik, journaliste, activiste et auteur d’Extractivisme (2016) relit en postface les mobilisations à Notre-Dame-des-Landes à partir d’Escobar.